Ippolito Desideri di fronte all’arte sacra tibetana1

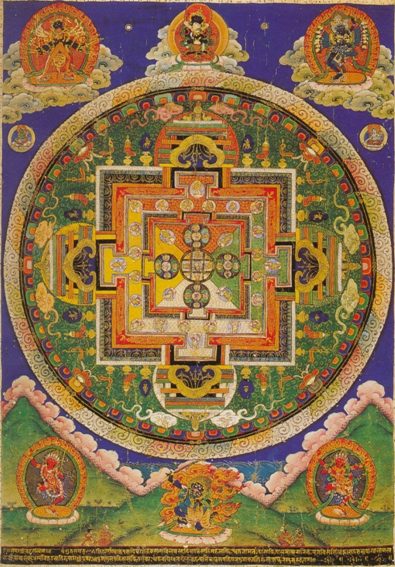

Nella tradizione vajrayana del mahayana2 la buddhità nonché il cammino verso di essa possono essere descritti tramite la formalizzazione geometrica di un impianto architettonico; il mandala viene proposto quale rappresentazione ideale in forma grafica dei rapporti esistenti tra l’universo e la mente dell’uomo. Il mandala (lo ‘psicocosmogramma’, per usare la definizione – divenuta oramai classica – formulata da Giuseppe Tucci, che illustra i rapporti sottili tra il microcosmo umano e l’universo) può anche definirsi il mondo dell’essere, presieduto dalla verità (Fig. 1); il bhavachakra3 (sorta di mappa mentale delle concezioni poste alla base della psico-cosmologia buddhistica, graficizzata con pittografie pure ad andamento circolare rappresentanti la ‘ruota delle rinascite’) è di contro il mondo del divenire, il samsara divorato dall’oblio rappresentato da Yama, il dio dei morti nella cosmologia buddhistica, che lo stringe tra le proprie fauci ad evidenziarne l’immanente dolore (Fig. 2). Nelle sue opere Ippolito Desideri così descrive il bhavachakra:

«un simbolo o figura di cui si servono i Thibetani per far conoscere con un segno materiale uno de’ punti principali della loro falsa credenza […]. Il simbolo o vogliam dir figura, o per parlar più propriamente, il geroglifico accennato di cui si servono i Thibetani, è quasi il medesimo che quello che tra di noi corre impresso nel frontispizio d’una piccola operetta del P. Pietro Pinamonti4 della nostra Compagnia intitolato l’Inferno aperto. Rappresentano dunque una gran testa d’un mostro orribile con la bocca spaventevolmente spalancata. Dentro una tal bocca in una rota divisa in sei spartimenti rappresentano i sei stati de’ viventi, cioè tre di premio della virtù e tre di dannazione e castigo de’ peccati […]. Conforme a ciò vengono a dire che il geroglifico da loro proposto vien a esprimere nell’orribil testa e spaventevol bocca del mostro l’opera de’ viventi, e nella rota e nei suoi sei spartimenti e sei stati in cui si trovano i viventi, vien a esprimere i frutti che a’ medesimi producono e apportano l’istesse lor opere. Un tal simbolo e la spiegazione che gli danno i Thibetani sono direttamente opposti e formalmente esclusivi del fato.»5.

Dal bhavachakra emerge, in una forma volutamente didattica resa possibile anche dalla evidente capacità di graficizzazione in quest’arte di concetti estremamente complessi, la descrizione della cosmologia buddhistica e l’introduzione alla relativa soteriologia, nonché – a un livello più antropologico – la centralità della ‘preziosa rinascita umana’.

Il Buddhismo mahayana (cui afferisce il tantrismo vajrayana indo-tibetano) elegge quale parametro di santità la figura del bodhisattva (l’‘essere del risveglio’) che, motivato da altruismo, continua a reincarnarsi (nel senso di rinascere consapevolmente) finché tutti gli esseri non siano stati salvati. Il bodhisattva si sforza di raggiungere il risveglio (bodhi) iniziando dal progressivo annullamento delle ‘emozioni dissonanti’ (klesha) che costringono gli esseri trasmigratori a rinascere, inconsapevolmente e senza possibilità di scelta, negli ambiti esistenziali che costituiscono il ciclo delle esistenze, o samsara, rappresentato dal bhavachakra: inferni (Figg. 3,4), spiriti famelici, animali, esseri umani, titani e divinità mondane. Si tratta di sei contesti ontologico-percettivi posti in essere non dalla libera volontà, o da un dio creatore, o – come acutamente osservato da Desideri – dal ‘fato’, bensì dal karma, l’implacabile legge di causa-effetto alla quale lo studio e la pratica del dharma (l’insegnamento del Buddha) sono contrapposti quali unici antidoti efficaci.

Fig. 1 Vajradhatumandala, dipinto su tessuto. Tibet o Nepal, sec. XIX, MuCiv ex inv. MNAO 951

Fig. 2 Bhavachakra, dipinto su tessuto. Nepal, XIX-XX secolo

Figg. 3, 4: inferni: sanscrito naraka, tibetano dMyal.Ba.

Fig. 5: le fauci della dannazione; la raffigurazione dell’ingresso dell’inferno è stata spesso presentata nell’arte cristiana europea come la bocca spalancata di un enorme mostro, immagine che rimane comune nelle raffigurazioni del Giudizio Ultimo e dell’inferno fino alla fine del Medioevo e ancora a volte utilizzata durante il Rinascimento e oltre (cfr. fra molti: il Libro d’ore di Catherine di Cleves, ca. 1440). Questa inquietante rappresentazione ha avuto particolare rilievo e frequenza in stampe popolari polemiche contro la Riforma Protestante, quando le figure delle anime dei dannati sarebbero state mostrate venire inghiottite dalla bocca mostruosa.

È necessario a questo punto offrire – per quanto possibile – quegli elementi che consentano di mettere in condizione il lettore di almeno intravvedere di fronte a cosa Padre Ippolito applicasse la propria riflessione estetica, fondata su di una percezione lucida che si tradusse in sincero apprezzamento dell’arte tibetana; è dunque opportuno almeno introdurre il portato ideologico sotteso a tale produzione artistica, iniziando da un rapido accenno a quell’India che ad oggi, come nei secoli precedenti, resta riferimento culturale alto e imprescindibile della cultura tibetana. Per accostarsi dunque in modo efficace a ciò, è utile fare un breve accenno a motivazioni profonde, ricordando come le molte e varie ideologie religiose, presenti attraverso i millenni nel sub-continente, abbiano inteso l’arte religiosa anche alla stregua d’una ancilla theologiae.

Il principio, tanto estetico che metafisico, che informa di sé tutta l’arte indiana in buona sostanza ruota intorno al concetto di rasa (emozione, sapore, tinta). I manuali chiamati shilpashastra, destinati agli shilpin o rupakara (‘facitori di forme’), ovvero agli artisti, muovono dal presupposto che una volta riuscito ad organizzare le forme materiali in modo da determinare efficacemente un rasa, l’artista divenga veicolo della divinità. Egli, comunicando attraverso forme sensibili i contenuti invisibili del divino, determinerebbe negli uomini, fruitori dell’avvenimento artistico e soprattutto del rasa da esso evocato, una sospensione, una pausa nell’altrimenti ineludibile susseguirsi di cause e di effetti (inverati dal karma) che non permette agli esseri ordinari di riconoscere la propria natura profonda, immutabile ed eterna. L’arte è dunque da intendere quale veicolo privilegiatissimo di purificazione, trasformazione ed infine salvezza dal mondo contaminato delle rinascite impure (samsara). L’immagine sacra, espressa nei vari supporti materiali come pure nell’architettura, è in India come per l’arte cristiano ortodossa la vera “porta regale”, l’icona dalla quale la divinità si affaccia dalla luce d’oro dell’assoluto protendendosi compassionevole verso il mondo degli uomini, per insegnare loro il sentiero dell’autoriconoscimento attraverso il gioco sottile dell’analogia tra ciò che è visibile e temporale e ciò che è invisibile ed eterno6.

Venendo ora più da presso all’argomento, le immagini antropomorfe dei buddha e dei bodhisattva vanno considerati iconogrammi, aggregati di potenti simbologie organizzate secondo schemi prefissati dalla letteratura canonica. Sia pure in sembianze umane, i corpi dei buddha sono in realtà a loro volta simboli, tanto fonte di ispirazione morale che sostegno alla contemplazione. L’arte del vajrayana (il tantrismo buddhistico indo-tibetano) assume pertanto una valenza rituale, esprimendosi come liturgia di trasfigurazione dell’uomo nel divino. Agli effetti della pratica liturgico-iniziatica è poi necessario avere una chiara cognizione di se stessi quale divinità ed assumere il corrispondente ‘orgoglio divino’ (devamana). In tale processo le apparenze ordinarie, visibili dagli occhi della carne, non vengono negate; piuttosto, non permettendo ai fenomeni ordinari di apparire alla consapevolezza mentale, si fa in modo che le divine apparenze brillino più forti7.

Quanto a sinteticamente si è ora fatto cenno, merita almeno una doppia precisazione, gnoseologica e psico/cosmologica.

I fenomeni appartenenti a categorie particolarmente sottili di consapevolezza vengono interpretati dai sentieri sapienziali indiani8 come indipendenti dalla struttura neuro cerebrale. Dicendo questo non si intende però, soprattutto nel Buddhismo (rectius Buddhadharma, la ‘dottrina del risveglio’), affermare che si possa indicare un fenomeno definendolo come un’anima immutabile, indipendente da cause, parti e condizioni. L’atto noetico è concepito come una sfaccettata matrice di eventi tra loro in articolata relazione di funzione e di significato. Alcuni eventi interiori all’uomo si rivelano in effetti essere prodotti dalla materia, cioè dal cervello, ma all’estremo opposto di questo variegato spettro altri fenomeni vengono al contrario considerati essere in possesso di caratteristiche non direttamente riconducibili al corpo in termini di relazione causale.

Nel linguaggio che si sta formando all’interno del Buddhadharma nella sua diffusione oramai globale vengono poi distinti il concetto di rinascita da quello di reincarnazione. Per rinascita si dovrebbe intendere il divenire inconsapevole (bhavati) mosso coattivamente dal karma, ovvero dagli effetti delle azioni compiute vita dopo vita. La rinascita è il fenomeno che riguarda la maggioranza degli esseri che sperimentano il samsara, il ciclo delle rinascite connotate dalla sofferenza; la reincarnazione riguarderebbe invece quei pochissimi che avendo stabilito un controllo eccezionale sul proprio continuum mentale riescono a veicolare consapevolmente questo flusso di coscienza in continua modificazione. Solitamente si tratta di maestri (guru, in tibetano tönpa o lama) e ciò implica che intorno a essi vi siano dei discepoli. Sentendo approssimarsi la fine del corpo fisico, il guru – mosso da compassione verso gli allievi che ancora necessitano di guida spirituale – può allora scegliere di chiamare intorno a sé la cerchia dei propri intimi per dare loro indicazioni più o meno precise in merito al luogo e al tempo della successiva reincarnazione per farsi rintracciare nel nuovo corpo al termine d’una complessa procedura di selezione che prevede tanto il riconoscimento di oggetti posseduti dalla passata incarnazione, tanto l’uso della funzione oracolare. Il caso di reincarnazione più noto in “occidente” è sicuramente Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet, il quale è appunto il quattordicesimo di una serie di maestri reincarnati che oramai da sei secoli giunge fino all’epoca contemporanea. Oltre al Dalai Lama la tradizione tibetana annovera anche altri adepti reincarnati (in tibetano tülku) appartenenti ai vari ‘lignaggi di trasmissione spirituale’ (sampradaya) per i quali si rinfrange, come in un meraviglioso diamante, la dottrina del Buddha trapiantata sul tetto del mondo.

Si è avanzata spesso in occidente la tesi dell’impossibilità a spiegare razionalmente quello che per alcune tradizioni spirituali è il fatto, puro e semplice, della rinascita. Il dato ritenuto fondamentale è che la causa sostanziale di una mente può essere soltanto un fenomeno caratterizzato da tutte le proprietà della consapevolezza, ovvero un’altra mente omologa esistente nel momento immediatamente anteriore. Si torni allora fino al concepimento: la cellula paterna e la cellula materna (causa sostanziale del corpo) da una parte e, dall’altra, la coscienza, provvista di funzioni eteronome relativamente a qualsivoglia causa materiale, irriducibile rispetto alle proposizioni fisiche. Nelle religioni teistiche, ovvero in quelle tradizioni spirituali che ammettono un dio creatore, a questo punto si parla di teleologia verticale, volendo con ciò intendere che all’atto del concepimento la causa sostanziale corporea diventa il vaso, o il sostegno, adatto per poter accogliere l’anima personale (o il jiva, nel caso che le scuole teistiche siano hindu) quale particola luminosa, sorta di frammento di divinità direttamente, espressamente e gratuitamente creata a immagine e somiglianza del Dio. La risposta delle tradizioni spirituali che non implicano necessariamente la concezione teistica, tra le quali va annoverato appunto il Buddhadharma, è che questo elemento chiaro e conoscente, questa specifica consapevolezza, lungi dall’esser stata creata da un agente esterno, deriva da un flusso precedente di momenti di coscienza. Il processo si svolge, secondo una visione del mondo utilizzata più come uno strumento di indagine che come un dogma, all’interno dell’esistenza tutta (bhava) che viene distinta in tre sfere: la sfera del desiderio (kamalokadhatu), la sfera della forma (rupalokadhatu) e la sfera del senza forma (arupalokadhatu). Questi tre ambiti, formanti il trimundio (triloka), sono in realtà tra loro interconnessi in quanto soggiacenti alle stesse leggi della causa e dell’effetto, non essendo mai possibile conseguire al loro interno l’indefettibile possesso del sommo bene, in questo contesto il nirvana. Tutti gli esseri impermanenti che sperimentano l’esistenza condizionata si ritrovano dunque in una di queste tre sfere trapassandovi incessantemente, vita dopo vita, e questo continuo trapasso da una sfera all’altra spiegherebbe tra l’altro il ricambio nel numero degli esseri senzienti presenti in questo mondo.

La maggior parte degli esseri trasmigratori non è ritenuta essere ancora in possesso di un tale grado di maturazione spirituale da potere utilizzare il processo della morte per identificarsi con shunyata, il modo ultimo d’essere dei fenomeni. Tra le fasi del morire e le fasi della rinascita la concezione del vajrayana (il veicolo esoterico, liturgico ed iniziatico del Buddhismo mahayana) pone una condizione esistenziale intermedia, detta in sanscrito antarabhava e in tibetano bardo9. Si tratta di uno stato in cui la consapevolezza utilizza un corpo estremamente sottile, detto corpo di bardo, quale sorta di vettore – composto di materie estremamente rarefatte – per spostarsi da un piano all’altro del trichiliocosmo (trisahasralokadhatu) in attesa che maturino le condizioni circostanziali più adatte alla maturazione d’un determinato esito karmico. Le caratteristiche dello stato intermedio, dall’inizio del processo del morire fino alla descrizione analitica delle modalità del concepimento, hanno nella letteratura religiosa tibetana ampio spazio. Abbastanza noto in occidente è al proposito il cosiddetto Libro tibetano dei morti, titolo enunciato da W.Y. Evans Wents, curatore nel 1927 della prima edizione europea, sulla falsariga del solo apparentemente analogo Libro egiziano dei morti. Si tratta in realtà di una serie di testi aventi per argomento le istruzioni che vanno a completare i rituali da eseguire, o fare eseguire, in occasione della morte di una persona: spesso l’officiante, tanto monaco che laico, sussurra all’orecchio del morente o del defunto i consigli che serviranno a risvegliare nella coscienza, non ancora completamente dipartita dal corpo anche oltre la sintomatologia clinica, il ricordo degli insegnamenti spirituali ricevuti in vita; per questo motivo tali sussidi di accompagnamento del morente vengono definiti con il termine collettivo di Bardotodol, ovvero di Liberazione attraverso l’ascolto durante lo stato intermedio. Dallo studio di questa letteratura, si evince una anamnesi estremamente acuta che analizza ogni più minimo fenomeno relativo alla morte e ai segni che la morte annunciano o accompagnano.

Tutto il processo dell’estinzione dovrebbe essere sperimentato dall’adepto tantrico (sadhaka) nel corso delle sessioni formali della propria meditazione quotidiana, costituendone parte integrante e fondamentale. Come è facile valutare, solamente una personalità estremamente matura può sostenere l’impatto psichico di esporsi a questa disciplina senza correre la possibilità del rischio di procurarsi scompensi caratteriali. Ma d’altro canto, solo chi ha iniziato a padroneggiare i processi psichici sottili può sperimentare quelle inquietanti sensazioni e utilizzare le corrispondenti visioni per accelerare la propria teosi (θέωσις)10, la trasmutazione da essere ordinario in una divinità che ha permeato d’estasi spirituale la natura degli elementi materiali del proprio corpo; ridestandosi in una comprensione che abbraccia tutto l’universo, il sadhaka apprezzerà ogni istante come facente parte di una immensa configurazione di energia, un campo meraviglioso vibrante in forza dell’incontro tra il principio beatifico e la natura, pervaso da un’incessante estasi in cui ogni conflitto dualistico è stato risolto, per sempre. Arrischiarsi lungo il cammino per giungere allo scopo di cui si è goffamente tentato di dare ora descrizione è tanto giusto e opportuno quanto il porre la propria piena fiducia nelle risorse dell’umanità è un atteggiamento ben più solido di qualsiasi ristretta visione piattamente utilitaristica dell’esistenza. La generazione contemporanea che fino a qualche anno fa, secondo la gran parte degli studiosi della filosofia della religione, doveva rivelarsi essere la più refrattaria alle istanze irrazionalistiche sta invece rischiando, vuoi per impreparazione esistenziale vuoi per incapacità speculativa, addirittura il fondamentalismo e/o l’integralismo religioso. Vien fatto però di notare che il Buddhadharma, caso veramente unico di religione α-teistica (assegnando ad ‘alpha’ senso prescissivo, dunque non di mera negazione) fa ricorso ad un metalinguaggio che costantemente allude alla necessità di trascendere qualsiasi tipo di condizionamento, anche religioso. Il dharma altro non sarebbe che la ‘zattera’ (metafora evocata già nel Canone buddhistico) che risulta utile finché non si è traversato un guado, ma che si dimostrerebbe un peso qualora la si volesse continuare a trascinare portandosela sulle spalle una volta guadagnata la terraferma. In maniera analoga, le opere di pietà prescritte ad un livello principiale vengono nei fatti superate da una prassi psico-sperimentale che può, in determinate condizioni, addirittura trascendere la morale convenzionale. Così il ‘grande adepto’ (mahasiddha) Tilopa:

«Non adorate le divinità! Nessun pellegrinaggio ai luoghi sacri di abluzione! Adorando le divinità non c’è liberazione».

Anche la venerazione al Buddha, comprese le raffigurazioni che lo rappresentano nell’arte, rientrerebbe pertanto nelle upaya, le ‘strumentalità intelligenti’ che lo spirito altruistico del risveglio mette in atto, alla stregua di santi espedienti, per urgere con ogni mezzo gli uomini alla salvezza.

In sintesi estrema, tornando dappresso al tema principale, l’arte sacra tibetana imprime dunque nell’immagine una vigorosa valenza mistica, evocata da un contemplativo per essere efficacemente trasmessa – con il minor numero di varianti possibili – ad un’altra mente contemplante. Quest’arte assume pertanto una valenza rituale, esprimendosi come liturgia di trasfigurazione dell’uomo nel divino, la θέωσις.

Note

[1] Testo pubblicato in più ampia versione come “The sorrowful fates of rebirth: Ippolito Desideri encounters Tibetan sacred art”, Convegno internazionale su Ippolito Desideri, Pistoia, 13 e 14 ottobre 2017, Atti del convegno, in C.S. Sanderson, T. Cattoi (a cura di) Buddhist-Christian Studies 38, Hawaii University Press, Hawai (USA) pp. 97-108 (https://www.society-buddhist-christian-studies.org/journal).

2 Per la grafia dei lemmi sanscriti si è optato per un criterio che, non avvalendosi delle diacritiche, tiene conto della trascrizione fonetica semplificata, limitandosi ad adattare i diversi lemmi alla pronuncia il meno approssimata possibile dell’italiano, rispettando al meglio gli equivalenti segni alfabetici originali e utilizzando una delle convenzioni internazionali vigenti che vuole la lettura delle vocali secondo la pronuncia dell’italiano e la lettura delle consonanti secondo la pronuncia dell’inglese (es.: g sempre gutturale anche di fronte alla e ed alla i, j come in ‘gelato’, ch come in ‘ciliegia’, sh per il suono ‘sc’).

3 In sanscrito, ‘ruota del divenire’; in tibetano, ‘ruota della vita’ (Srid.Pa’i.‘Khor.Lo).

4 Giovanni Pietro Pinamonti (1632-1703), nato come Padre Ippolito a Pistoia, fu un predicatore gesuita, compagno e collaboratore del confratello Paolo Segneri (1624-1694). L’opera, di cui si riproduce alla Fig. 5 l’immagine presente nell’antiporta della prima edizione (L’inferno aperto a cristiano perché non v’entri, Pazzoni e Monti, Parma, 1693), citata da Desideri, ebbe molte edizioni italiane e in traduzione inglese.

5 Petech 1955, VI, DR. 3: 307, 308.

6 cfr. 2 Cor. 4.18.

7 Polichetti 2017.

8 Fatta eccezione per le correnti eterodosse (nastika) materialistiche quali charvaka, lokayata e brihaspatya.

9 Il bardo del post mortem è in realtà solo uno dei sei stadi intermedi posti dal contesto teoretico pertinente: il bardo che inizia dal concepimento e dura fino all’ultimo respiro; il bardo dello stato di sogno; il bardo della meditazione; il bardo del processo della morte; il bardo dell’emersione della pura e luminosa natura della mente; il bardo del prendere rinascita.

10 Polichetti 2015.

Bibliografia

Lo Bue E., “Ippolito Desideri’s remarks on Tibetan Architecture” in P. Fedi, M. Paolillo (a cura di) Arte dal Mediterraneo al Mar della Cina. Genesi ed incontri di scuole e stili. Scritti in onore di Paola Mortari Caffarelli, Palermo 2015, pp. 299-310.

Petech L. (a cura di), I Missionari italiani nel Tibet e nel Nepal (7 voll.), in Il Nuovo Ramusio Vol. II, Roma 1955.

Polichetti M.A., “Rinascita, Karma e Universi Paralleli – Una breve introduzione alla concezione buddhistica del mondo”, in Quante Vite Viviamo?, Roma 1995, pp. 77-93.

Polichetti M.A., “Art and theosis in Tibetan Buddhism” in P. Fedi, M. Paolillo (a cura di) Arte dal Mediterraneo al Mar della Cina. Genesi ed incontri di scuole e stili. Scritti in onore di Paola Mortari Caffarelli, Palermo 2015, pp. 327-332.

Polichetti M.A., “The sorrowful fates of rebirth: Ippolito Desideri encounters Tibetan sacred art”, Convegno internazionale su Ippolito Desideri, Pistoia, 13 e 14 ottobre 2017, Atti del convegno, in C.S. Sanderson, T. Cattoi (a cura di) Buddhist-Christian Studies 38, Hawaii University Press, Hawai (USA) pp. 97-108.

Polichetti M.A., “Introduzione all’arte sacra del Tibet”, in La rivelazione del Tibet. Ippolito Desideri e l’esplorazione scientifica italiana nelle terre più vicine al cielo, Catalogo della Mostra in Pistoia (14 ottobre – 10 dicembre 2017), Pisa 2017, pp. 49-60, 77-81.