«E ogni albero, grande, piccolo o medio che sia, assorbe l’acqua secondo la sua peculiarità,

secondo la sua capacità, e cresce in accordo alla sua inclinazione naturale.

E attraverso il tronco, lo stelo, la corteccia, i rami e le foglie, crescono

le grandi piante bagnate dalla nuvola e producono fiori e frutti. […]

Allo stesso modo, Kashyapa, anche il Buddha appare nel mondo come una nuvola

e, una volta nato, la Guida del mondo parla e mostra agli esseri la giusta condotta.»

(Saddharmapundarikasutra, V – 13-14, 16; ed. it. Sutra del Loto, Milano 2001, pp. 147-148).

Nel corso della sua lunga storia, il buddhadharma (termine sanscrito dai molteplici significati tra cui la ‘dottrina del risveglio’, da preferirsi al più recente lemma “Buddhismo”) è andato differenziandosi al suo interno in una scuola detta in passato, dalla critica occidentale, “del sud” (in quanto ancora oggi presente in prevalenza nello Sri Lanka e nell’Asia sudorientale) e una scuola detta “del nord” (diffusa maggiormente nelle zone himalayane, in Tibet, Cina, Corea, Giappone, nonché in altre parti dell’Asia).

Shakyamuni; legno policromo e dorato, h. cm. 12.5, Tibet, sec. XVII, MuCiv ex inv. MNAO 30443 (dono Francesca Bonardi)

I termini propri spettanti a queste due tradizioni, per usare la terminologia della scuola del nord, sono mahayana e hinayana, ovvero il ‘grande veicolo’ e il ‘piccolo veicolo’. La parola veicolo ben si adatta a esprimere l’idea del ‘mezzo’ che diverrà superfluo una volta raggiunta la meta della buddhità, ma fino a quel momento da ritenersi strumento indispensabile per trascendere il mondo delle rinascite o samsara.

La scuola definita, in senso riduttivo, dal mahayana come hinayana si autodefinisce usando altri termini, tra cui theravada (in lingua pali: la ‘scuola degli anziani’). Il mahayana elegge quale parametro di santità la figura del bodhisattva (l’‘essere del risveglio’) che, motivato dall’ideale altruistico del bodhicitta (il ‘pensiero altruistico del risveglio’), continua a reincarnarsi finché tutti gli esseri non siano stati salvati. La Scuola theravada propone alla devozione ed emulazione dei fedeli l’arhat (il ‘distruttore dell’avversario’). Questi si sforza di raggiungere la bodhi tramite il progressivo annullamento delle ‘emozioni dissonanti avventizie’ (klesha) che costringono gli esseri a rinascere, senza possibilità di scelta, negli ambiti esistenziali che costituiscono il samsara: inferni, spiriti famelici, animali, esseri umani, semidei e divinità mondane. Si tratta di sei contesti percettivi posti in essere non dalla libera volontà, ma dal karma, l’implacabile ‘legge di causa-effetto’ alla quale il dharma è contrapposto quale unico antidoto efficace.

Pur non essendo qui il caso di approfondire la difficile questione del rapporto tra la terminologia filosofica occidentale e quella orientale, va perlomeno osservato che pur avendo la filosofia buddhistica, per l’Oriente, e quella cristiana, per l’Occidente, quale punto fermo e principale delle rispettive metodologie gnoseologiche la dottrina che tenta di definire le cause, mentre per la cristiana si approda alla necessità di una “causa di tutte le cause” (concepita già dai pensatori greci e formalizzata definitivamente nel tomismo aristotelico), all’interno della speculazione buddhistica non si giunge alla definizione di un inizio, di un principio della infinita serie di cause. Le cause sono pertanto considerate come a loro volta prodotte da altre cause sin da un tempo senza inizio. Gli stessi effetti, determinati da cause ad essi precedenti, divengono poi a loro volta le cause per successivi effetti. Se fosse lecito inquadrare il pensiero buddhistico nelle categorie della storia della filosofia occidentale, in accordo agli schemi suggeriti dalla metafisica ad essa afferente, si tratterebbe dunque di una delle soluzioni immanentistiche dell’istanza gnoseologica. Nella concezione cosmologica tutto questo trova applicazione nella considerazione che ogni fenomeno, così come anche ogni accadimento dell’ordine esistenziale, lungi dall’essere ab-solutum, indipendente ed autoprodotto (avente cioè in se stesso le ragioni del proprio essere), sia in realtà composto e prodotto, ovvero dipendente da cause, parti e condizioni, in una parola “interdipendente” e, nella maggior parte dei casi (fatte salve poche eccezioni, tra le quali lo spazio), soggetto al divenire ovvero “impermanente”.

La visione sopra enunciata anticipa di millenni la definizione di “campo” propria alla fisica contemporanea. Tutta la realtà viene in essa, infatti, intuita come un’immensa configurazione di particelle che si propagano comunicandosi alle più prossime per mezzo di continui mutamenti di stato. Tutto ciò, applicato al dover essere dell’uomo, sancisce la gravità estrema del comportamento. Ogni atto, ogni pensiero, è destinato a durare eternamente per la legge di causa-effetto o karma, riproducendosi su scala esponenziale. Il karma viene incrementato dalla frequenza e dalla regolarità con le quali viene compiuta una determinata azione, nonché dall’intensità della motivazione ad essa relativa.

Chi abbia seriamente intrapreso la ricerca del cammino che conduce verso la liberazione del nirvana, potrebbe sin dai primi passi accorgersi che nessuno potrà percorrere in sua vece quest’impegnativo sentiero. Tutto l’insegnamento del Buddha è basato su questa premessa che riporta sistematicamente l’accento sulla centralità della responsabilità individuale. Il Buddha è, infatti, innanzi tutto il Maestro che espone il complesso dei mezzi teorici e pratici che porterà al conseguimento della liberazione. Egli non afferma di potersi fare carico delle azioni negative degli esseri, non addossa su sé stesso il peso dell’imperfezione del mondo. Il Buddha si limita ad indicare la strada che verrà responsabilmente percorsa dagli individui in grado di recepire la portata di una tale responsabilizzazione. La salvezza (sempre intesa come emancipazione dal samsara) si esprime e si attua nel buddhadharma principalmente attraverso l’insegnamento e l’applicazione pratica di questo.

I contenuti della prima predicazione, avvenuta nel Parco delle Gazzelle a Sarnath, presso Varanasi, e rivolta ai suoi primi cinque discepoli, sono espressi dal Buddha attraverso le “quattro nobili verità” (chatvari arya satya). Duhkha (la sofferenza), samudaya (l’origine della sofferenza, ovvero l’attaccamento compulsivo), nirodha (la cessazione della sofferenza) e marga (il nobile ottuplice sentiero), costituiscono di fatto il vero e proprio inizio della predicazione formale. Queste verità sono definite “nobili” (arya) sia in quanto sono state insegnate dal Buddha, nobile e superiore rispetto agli esseri ordinari, sia in quanto esse sono in grado di rendere nobili e superiori gli stessi esseri attualmente sottoposti alle contingenze dell’esistenza condizionata.

Rappresentazione metastorica del ‘primo sermone’ del Buddha; frammento di pittura murale, h. cm. 36, Luk (Tibet occidentale), sec. XVI, MuCiv ex inv. MNAO 389.

Si farà cenno ora solo alla quarta di queste verità, costituita dai “veri sentieri”, ovvero i mezzi attraverso i quali è possibile conseguire la cessazione della sofferenza. Tali mezzi si esprimono nella pratica della virtù attraverso una condotta di vita intelligente e coraggiosa, che è bene attenta ad evitare di danneggiare gli altri esseri e che sa intuire come utilmente cogliere l’importanza del momento presente. Merita qui attenzione il primo punto d’una quadruplice ripartizione a proposito di questa quarta nobile verità, in quanto consente l’enunciazione dell’effetto pratico dell’impalcatura speculativa buddhistica applicata al “dover essere” dell’uomo, alla morale.

Il primo sentiero è dunque costituito dalla “retta comprensione”, che si traduce nella valutazione realistica della sofferenza, della sua origine, e del sentiero che porta all’estinzione della sofferenza; la comprensione di ciò che va perseguito e di ciò che va abbandonato; la comprensione della mancanza di un sé grossolano nella persona; la comprensione dei meccanismi che inducono alla rinascita.

Segue il “retto pensiero”: il sapere dirigere la mente verso contenuti positivi quali la benevolenza e la gentilezza ed al contempo liberarla dall’attaccamento, dai preconcetti e dalle opinioni errate.

Quindi la “retta parola”: astenersi dal mentire, calunniare, parlare duramente o senza senso.

La “retta azione”: astenersi dal togliere la vita, rubare e dal comportamento sessuale scorretto.

I “retti mezzi di sussistenza”: garantire a sé stessi ed ai propri cari il giusto tenore di vita senza danneggiare gli altri, direttamente od indirettamente.

Il “retto sforzo”: impegnarsi nella risoluzione di rimanere consapevoli e distaccati in tutte le circostanze.

La “retta consapevolezza”: ricordarsi di essere consapevoli di tutto quanto si compia con il pensiero, con la parola o con l’azione.

La “retta concentrazione”: liberarsi da tutte le condizioni che interferiscono con lo stato naturalmente chiaro della mente, penetrando i vari assorbimenti meditativi e così conseguire conoscenze d’ordine superiore.

L’aggiogamento delle preconcezioni personali alla osservanza logico-simbolica di un sentiero sapienziale tradizionale aperto all’altro, al diverso da sé, è l’avvio al progressivo smantellamento delle identificazioni totalizzanti con i contenuti parziali della propria consapevolezza tramite l’abbandono dei propri abiti negativi e il raffinamento dell’autoanalisi, nella determinazione sempre meno imprecisa del modo d’essere reale, ovvero non allucinato da errate concezioni dell’io. Si sta qui accennando alla definitiva estinzione del tranello solipsistico che ci fa ancora aggrappare alla mortificante enstasi del “null’altro che sé”. D’altro canto, affermare che nel buddhadharma l’io si risolve in una vacuità, nell’assenza di sé, e finisce per non esserci, non è corretto, se si vuole rispettare lo sfondo metafisico pertinente. Da una tale affermazione si potrebbe infatti inferire un’erronea identità formale tra l’io e quella che, più esattamente, si limita ad essere la vacuità di questo fenomeno che resta comunque convenzionalmente esistente. Una vacuità può, infatti, porsi solo in relazione ad un qualunque fenomeno convenzionalmente imputabile che, pur privo di esistenza inerente (o sostanziale, ovvero avente in sé e per sé le cause della propria ipotetica auto-esistenza) continua ciononostante a mantenere un’esistenza validata dalla possibilità di produrre determinate cause (naturalmente alla presenza delle appropriate condizioni sussidiarie o concause). L’alternativa che un fenomeno sia semplicemente non-esistente (come il “figlio di una donna sterile” o le “corna di una lepre”, o un “fiore che nasce dal cielo”) è contemplata, ma in quel caso, non esistendo neppure convenzionalmente, quell’inesistente fenomeno sarà anche corrispondentemente privo della sua vacuità, ovvero non potrà porsi come fenomeno cui potersi imputare il modo ultimo d’esistenza. Limitarsi ad affermare che l’io è vacuità senza ulteriormente specificare che si vuole intendere che l’io ha la vacuità (d’esistenza inerente) è una semplificazione pericolosa.

Manjushri (il bodhisattva della sapienza); Tibet, sec. XVIII, lega metallica dorata, h. cm 21, MuCiv ex inv. MNAO 15855 (dono Francesca Bonardi).

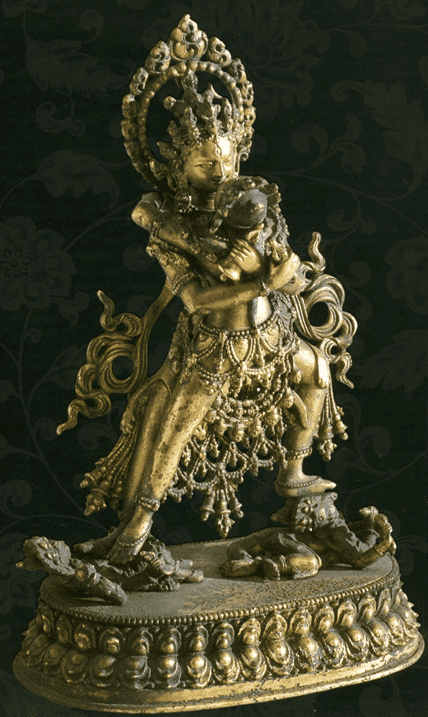

La vacuità pertanto non deve assolutamente intendersi come una mera negazione dell’essere (di tutto l’essere), ma solo di quelle modalità che all’analisi appaiono logicamente insostenibili, quali l’auto-sussistenza, l’auto-produzione, l’indipendenza da cause/parti/condizioni. La vacuità buddhistica è dunque sintatticamente e funzionalmente ben altra cosa dal vuoto empirico od ontologico-nichilistico. Anche la più lieve comprensione della ‘vacuità d’esistenza inerente’ o shunyata sarà causa dello sviluppo della ‘compassione simpatetica’ (karuna), rendendo possibile la comprensione che gli altri esseri senzienti trasmigrano attraverso i reami samsarici sperimentando sofferenza proprio in quanto non riconoscono la modalità ultima d’esistenza dei fenomeni. Essi soffrono perché fraintendono ciò che è impermanente come permanente, ciò che non è reale come reale, ciò che non è vero come la verità. Come non provare una premurosa compassione per esseri in preda ad una tale mortificante confusione mentale? Come conseguenza ci si sforza di sviluppare i due elementi su cui si incardina la pratica spirituale: l’aspetto di vacuità che è la saggezza, l’aspetto di compassione che è il metodo. Utilizzando questi due elementi come ali, si può allora spiccare il volo verso il ‘perfetto e definitivo risveglio’ (samyaksambodhi). Questo punto d’arrivo è descritto nel vajrayana, il ‘veicolo della folgore adamantina’ che costituisce – internamente al mahayana – l’aspetto esoterico del buddhadharma, in termini estremamente puntuali come l’inseparabilità della beatitudine e dell’onniscienza. Essendo nella teoria tantrica (che provvede lo sfondo del vajrayana) presupposto che una sensazione abbia la capacità di comprendere, l’oggetto amato, dunque conosciuto, diviene il modo ultimo d’esistenza dei fenomeni, e la mente soggettiva che ama diviene la grande beatitudine. Questo soggetto conosce allora perfettamente tutto sé stesso: interpenetrandosi in questo atto noetico di reciproca comprensione, di mutuo riconoscimento, la mente e la shunyata – già definita come mancanza d’esistenza inerente – si fondono come acqua versata nell’acqua, annullando ogni dualismo. Questa ‘unione’ (yuganaddha) è ritenuta essere il vero e definitivo bodhicitta – come pure si è detto: il ‘pensiero altruistico del risveglio’ – verso la cui maturazione è protesa nella sua interezza la dottrina del grande veicolo.

Non occorre nel vajrayana aver necessariamente abbracciato la vita monastica perché sia consigliabile, quando non addirittura prescritto, compiere quotidianamente alcuni riti. Si assiste pertanto all’insegnamento esplicito di metodi pratici che permetteranno ai neofiti di rendere il più possibile adatta la propria persona a ricevere i permessi formali per successive – via via più impegnative – pratiche di trasformazione del contesto quotidiano. Tali rituali vengono oggi insegnati anche in Occidente negli istituti di studi buddhistici tibetani o “centri di dharma”. La diffusione della pratica del vajrayana in Occidente è infatti concretamente rilevabile dal sempre crescente numero di tali centri per i quali è possibile stabilire una semplice tipologia distinguendoli in centri situati in campagna, o in piccoli paesi, e centri collocati in pieno contesto urbano. I primi sono per lo più delle volte resi adatti ad ospitare esperienze di pratica religiosa intensiva ad ampio respiro ovvero a carattere residenziale, i secondi possiamo definirli delle vere e proprie trincee spirituali nelle quali si sta ancora cercando di definire lo standard ottimale di una pratica religiosa più congeniale ai tempi ed alle modalità della vita nelle metropoli. Spesso sospesi tra razionalismo, esoterismo e romanticismo, gli occidentali hanno purtuttavia già dimostrato d’aver compiuto sforzi di comprensione nei riguardi della dottrina del Buddha.

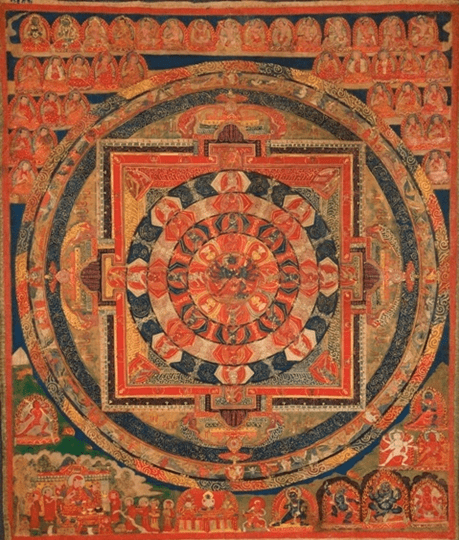

Il vajrayana, se da una parte presuppone la conoscenza e in certo qual modo un’acquisizione di grado superiore del bodhicitta, ovvero la motivazione altruistica alla base del ‘veicolo delle perfezioni’ (paramitayana) o mahayana non tantrico, dall’altra impone dunque una disciplina che si esprime nella progressiva assimilazione di pratiche liturgico/meditative, rendendo così il devoto dapprima un neofita e poi un adepto. L’impiego di termini quali neofita e adepto richiama la necessità di una cerimonia (abhisheka) nella quale il proficiente richieda e riceva i permessi formali (samaya) che lo introdurranno in un sentiero appunto iniziatico. Lungi dal possedere identità di significato con l’interpretazione occidentale elaborata a partire dal XIX secolo da certo esoterismo d’accatto, il termine iniziazione (da initium) esprime in ambito vajrayana prevalentemente il permesso di accedere alle liturgie evolutive, definendo in concreto appunto l’inizio della pratica tantrica. Con il vajrayana la tendenza monistica della filosofia indiana raggiunge il suo apice, e la natura d’ogni attività umana conseguentemente interpretata come divina, identica all’essenza stessa dell’universo. Per inverare la propria theosis, ovvero la trasmutazione da essere ordinario, sottoposto alla miseria del mondo transeunte divorato dall’oblio, in nume beato e onnisciente che ha permeato d’estasi la natura degli elementi del proprio corpo e della propria mente volta irresistibilmente alla verità, nonché la corrispondente trasformazione paradisiaca del contesto ambientale in un mandala – definito “psicocosmogramma” dal grande Giuseppe Tucci –, devono poter sussistere alcune condizioni circostanziali, prime tra tutte le istruzioni sulla progressiva familiarizzazione della mente con i contenuti della ‘contemplazione formale’ (sadhana, tib. sGrub.Thabs o ‘mezzi di compimento’) come suggeriti da un Maestro. È difatti lo ierofante che valutando le inclinazioni del neofita può così efficacemente iniziarlo alla reale natura della mente. Nella tradizione vajrayana del Buddhismo mahayana la buddhità, ma per meglio dire il cammino verso di essa, può venire descritta tramite la formalizzazione geometrica di un impianto architettonico; il mandala viene proposto quale rappresentazione ideale in forma grafica dei rapporti esistenti tra l’universo e la mente dell’uomo.

Chakrasamvara mandala, secoli XVI – XVII, Tibet: Ü Tsang (Tibet centrale), lignaggio spirituale: Sakyapa, pigmenti applicati con leganti miscibili in acqua su tessuto, MuCiv ex inv. MNAO 958/791

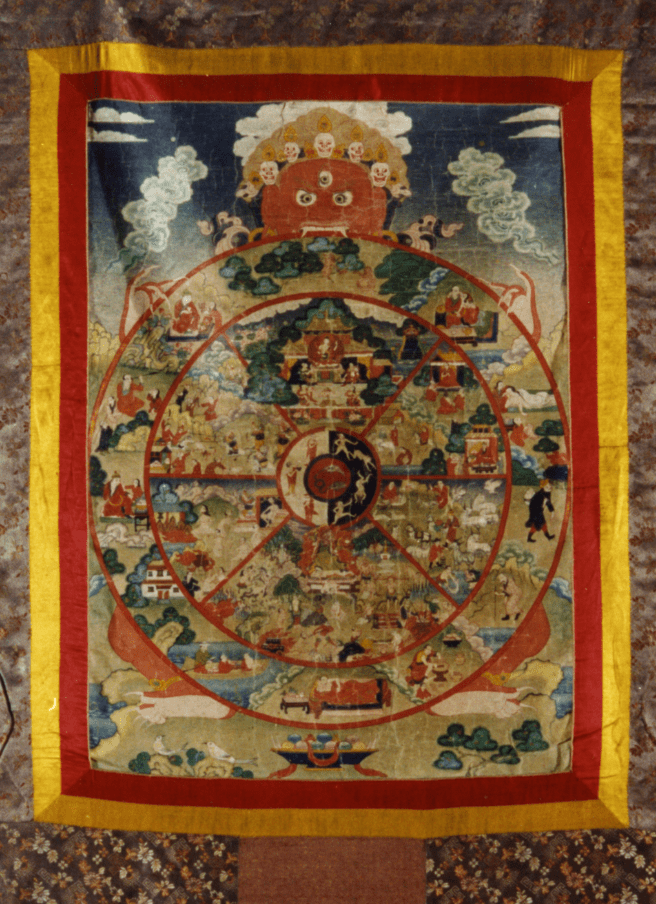

Il mandala può anche definirsi il mondo dell’essere, presieduto dalla verità; il bhavachakra (la pittografia pure ad andamento circolare rappresentante la ‘ruota del divenire’) è di contro il mondo delle rinascite, divorato dall’oblio cui presta la sua immagine Yama, il dio dei morti nella cosmologia buddhistica, primo essere a sperimentare la morte in un evo cosmico.

Bhavachakra, la “Ruota del divenire”, Thangkha raffigurante la psico-cosmografia che illustra il ciclo delle rinascite inconsapevoli (samsara) determinate dalla ‘legge di causa-effetto’ (karma), dipinto su stoffa, cm 127×98, Nepal, sec. XIX, MuCiv ex inv. MNAO 18910

Il sentiero tantrico propone una varietà di metodologie per abbreviare il tempo necessario ad inverare la condizione di un buddha. Tali metodi possono implicare l’adozione temporanea delle contaminazioni mentali, quali l’ira o la concupiscenza. Ma per eseguire ciò, è sommamente necessario avere rettificato l’atteggiamento egotistico teso all’esclusiva auto-gratificazione del piccolo io. In Tibet, la più parte dei ‘lignaggi di trasmissione ininterrotta della dottrina’ (parampara o sampradaya) pone di fatto l’accento sul gradualismo informante una ascesi che, iniziando dall’ineliminabile confidente rifugio nel “triplice gioiello” (buddha, dharma e sangha), aderisce ai “quattro sigilli” (tutti i fenomeni composti, impermanenti, sono causa di effetti; tutti i fenomeni contaminati sono causa di sofferenze; tutti i fenomeni sono privi di un sé indipendente da cause parti e condizioni; il nirvana è la pace.), si addestra nei “tre supremi addestramenti” (morale, concentrazione, saggezza), per approdare al pieno esercizio dei “tre sentieri principali”: il disincantato disgusto nei confronti del ciclo delle rinascite (nicharana), il pensiero altruistico del risveglio (bodhicitta) e la saggezza (prajnaparamita) volta all’apprendimento del modo ultimo d’esistenza dei fenomeni.

Il lignaggio spirituale Sakya Lamdre, XVI – XVII secolo, Tibet: Tsang (Tibet centro-meridionale), pigmenti applicati con leganti miscibili in acqua su tessuto, MuCiv ex inv. MNAO 882/715

Addolora assistere ai molti equivoci per i quali in epoca moderna le varie tradizioni tantriche (buddhistiche, hindu e jainiche) sono state di volta in volta interpretate alla stregua di magismi, quando non di mere tecniche di igiene sessuale. L’argomento del rapporto fra tradizioni esoteriche orientali e immaginario occidentale meriterebbe – come ha già altrove meritato con maggiore o minore obbiettività – uno studio che esula da queste righe. Per lasciare intravedere il potenziale di quest’ambito critico con uno spunto per la riflessione, ci si limita qui a dubitare se nell’ansia palese del consumismo contemporaneo – contesto non alieno da dogmi e ritualità più o meno occulti – non possa celarsi un afflato sacro, ulteriore sintomo dell’ineliminabile, sostanzialmente inquieta natura d’esseri finalizzati al soddisfacimento di un infinito desiderio di beatitudine. Si tratta, per chi abbia il bene di credervi, di uno status ontologico che rimanda ad un grado di dignità irriducibile rispetto alle mere contingenze materiali: l’uomo non sarebbe strutturato per essere soddisfatto da nulla che sia anche solo di un grado inferiore all’infinito, che duri anche un solo secondo meno dell’eternità. Pertanto il diritto a usare liberamente di sé stessi si dovrebbe compiere al termine di un positivo percorso di maturazione. Prima di questa meta l’uso spontaneo, non disciplinato, di sé stessi espone all’abuso. Nella cronaca sociale, il diffondersi di prassi pseudo-religiose distruttive va considerato un segnale di crisi dell’attuale considerazione attribuita alla dignità sostanziale della persona.

Il buddha Shri Heruka Sahaja Chakrasamvara in ierogamia con la consorte Vajravarahi; lega di rame, h. cm 19,5, Tibet o Nepal, sec. XVIII MuCiv – MAO inv. 22728 (Esercizio del diritto di acquisto presso l’Ufficio esportazione di Milano, 1995)

Quando le religioni invecchiano la fede diviene dogma, l’esperienza è rimpiazzata dal sapere libresco, la virtù dalla mera adesione a regole precostituite, la devozione dal ritualismo, la meditazione dalla speculazione ideologica. È proprio allora che i tempi si rendono maturi per riscoprire verità fondamentali del sentimento religioso ed al contempo rivalutare capacità dell’intelletto che si rivolge al sacro con nuovo stupore.

Questo è quanto accadeva nel sesto secolo a.C., quando il Buddha rinvigorì la religiosità indiana riformulandone gli eterni temi fondamentali. Questo è quanto, almeno in parte, sembra accadere circa due millenni e mezzo più tardi nella società contemporanea, laddove il ricercatore spirituale rischia di disperdersi tra le varie suggestioni come in un troppo vasto oceano. Una delle attrattive esercitate dai grandi riformatori religiosi è l’attitudine d’estrema apertura e tolleranza nei confronti dei membri di tutti gli strati sociali, ai quali si rivolgevano e ai quali conferivano insegnamenti badando alla sostanza dell’individuo piuttosto che alla nascita. Capaci di armonizzarsi e di essere in pace con il prossimo, le cui parole sono rivelazioni di carattere personale adatte ad ogni ascoltatore, il cui impeccabile autocontrollo è in grado di elevare alle stelle discepoli ed amici per trascinarli nella gran danza dell’universo, l’essenza psicologica di tali personaggi mantiene a tutt’oggi l’inalterata potenza di un messaggio di portata universale che come tale trascende le barriere dovute a diversità di cultura, di religione, di sesso, di etnia. Il loro messaggio insiste inoltre sul primato dell’esperienza rispetto al sapere fondato esclusivamente sui testi, ribadendo che nessuna verità degna di questo nome può essere congelata in aride definizioni dottrinali, quasi la si volesse congelare per preservarla intatta, altezzosamente distaccata rispetto al naturale scorrere organico degli eventi. Nello stesso modo in cui la salute fisica è connessa ad un corpo, la verità è una condizione inerente alla mente. E come non è possibile separare la salute astraendo dal corpo, così non è possibile pretendere di separare la verità dalla mente che ne sperimenta le sublimi qualità. Tra le sfide più formidabili che il Buddha ancora oggi muove a quella perniciosa inerzia mentale che in tutti i tempi insidia gli uomini suggerendo loro pigri espedienti per sfuggire all’infinita responsabilità imposta dal mistero di potere essere coscienti di sé e del mondo, vi è senz’altro la proposta di come non sia la conoscenza concettuale, che si esprime per mezzo di dogmi religiosi, ma di converso anche da formule scientifiche, a veramente contare, bensì l’attitudine di metodo ad essa sottesa, lo spirito che la determina.

Stante la avidya, la nescienza sostanziale inscritta quale principale ‘emozione dissonante avventizia’ nel continuum mentale degli esseri, senza una seria preparazione logico-metafisica si potrebbe correre il rischio dell’autoinganno intellettuale. Il fraintendimento del reale, ovvero il non potere cogliere direttamente la ‘modalità ultima d’esistenza dei fenomeni’ o shunyata, può essere fortificato da cause imputabili anche al contesto sociale, prevalentemente esterne all’individuo. Scrive, a questo proposito, M. Perniola nella sua introduzione a L’Anticristo di Nietzsche: «Poiché sul piano della realtà […] i preti cristiani avrebbero avuto senz’altro la peggio, essi ne hanno fatto a meno […]; hanno fondato il loro potere su astrazioni […], su deliri […], su fantasie […] che richiedono uno sforzo continuo, un impegno costante di energie per essere mantenuti […]. Solo mediante uno stato permanente di allarme, di sovraeccitazione, di isterismo […] era possibile tenere lontane le masse dalla realtà.» (Roma 1993, p. 11). Il mestiere di tenere gli uomini distanti dalla verità certamente non è esclusiva prerogativa del sacerdozio cristiano, ma, a parte questo, il brano ora citato ci stimola alla più pressante vigilanza tanto speculativa che politica da applicare a questa rilettura delle categorie del sacro da reimpiantare, questa volta auspicabilmente in senso emancipatorio, nella nostra società. In questa fase storica non possiamo ancora permetterci di rimuovere la percezione consapevole di quelle gabbie ideologiche politico-religiose nelle quali ha trovato coltura il contesto contemporaneo, caratterizzato dai rigidi schemi che hanno portato l’uomo a usare violenza verso i suoi simili, verso gli animali – suoi fratelli minori – e verso le diafane entità che in molte culture esprimono il retto compiersi delle attività ambientali. Ancora dolorosamente presenti, a queste nocive configurazioni si deve opporre quantomeno vigilanza.

Arrischiarsi lungo questi indirizzi appare tanto giusto e opportuno quanto il porre la propria piena fiducia nelle risorse dell’umanità sia un atteggiamento ben più solido di qualsiasi ristretta visione piattamente utilitaristica dell’esistenza. La generazione contemporanea, generazione che, secondo l’analisi compiuta ancora in tempi recenti da gran parte degli studiosi della storia e della filosofia della religione, doveva rivelarsi la più refrattaria alle istanze irrazionalistiche, potrebbe oggi rischiare, vuoi per impreparazione esistenziale vuoi per incapacità speculativa, addirittura il fondamentalismo religioso. È tuttavia legittimo almeno auspicare che l’apparente anomalia sociologica costituita dalla riemersione della religiosità nella civiltà postindustriale consenta nel prossimo futuro, se non già da ora, una migliore individuazione delle politiche globali per perseguire il bene individuale e collettivo.

Alla novità della progressiva accettazione dell’idea di più sentieri spirituali in Occidente, si aggiunga un’ulteriore considerazione. Le tecniche di preghiera non sono più un lusso riservato a pochissimi: al contrario, le si va sempre più ritenendo vere necessità antropologiche. Aspetto importante del vivere quotidiano, questa “fame di contemplazione” attende una risposta oramai ineludibile. Infatti: «Il mondo spirituale invisibile non è in un qualche luogo lontano, ma ci circonda; e noi siamo come sul fondo dell’oceano, siamo sommersi nell’oceano di luce, eppure per la scarsa abitudine, per l’immaturità dell’occhio spirituale, non notiamo questo regno di luce, nemmeno ne sospettiamo la presenza e soltanto col cuore indistintamente percepiamo il carattere generale delle correnti spirituali che si muovono intorno a noi.» (P. Florenskij, Le Porte Regali, Milano, 1981, p. 59).

Il buddhadharma riserva da venticinque secoli un ruolo privilegiato allo sviluppo della mente, ovvero, per riprendere il brano ora citato, alla maturazione dell’“occhio spirituale”. La ‘concentrazione quiescente’ (sanscrito shamatha, tibetano shine) viene descritta essere lo stato pienamente allenato della mente meditativa. Essa è la base per coltivare la saggezza (prajna, tib. sherab), l’antidoto definitivo alle illusioni. Quando si è ottenuta la pacificazione del mentale, questo diviene chiaro, calmo e stabile. In questo stato si può analizzare e penetrare facilmente qualsiasi oggetto della meditazione, ottenendo così la pura realizzazione della sua vera natura.

La mente penetrante che ne risulta è chiamata ‘visione profonda’ (vipashyana, tib. lamthong) o saggezza: i due termini sono sinonimi. La differenza tra la concentrazione mentale quiescente e la saggezza è che la prima ha la capacità di pacificare la mente così che ci si possa concentrare sull’oggetto della meditazione, la seconda ha la capacità di analizzare e penetrare la natura sottile dell’oggetto. Se si ricerca sinceramente la realizzazione della verità, è necessario innanzitutto sviluppare la chiarezza e la forza della propria mente.

«“Se io do, di cosa godrò?”.

Diabolica è una tale preoccupazione

per il proprio benessere.

“Se io godo, cosa darò?”.

Divina è una tale preoccupazione

per il benessere degli altri. […]

Perché parlare ancora? Osserva questa distinzione:

tra lo sciocco che agogna il proprio vantaggio

e il saggio che agisce a vantaggio degli altri.»

(Shantideva, Bodhicharyavatara, VIII – 125,130)

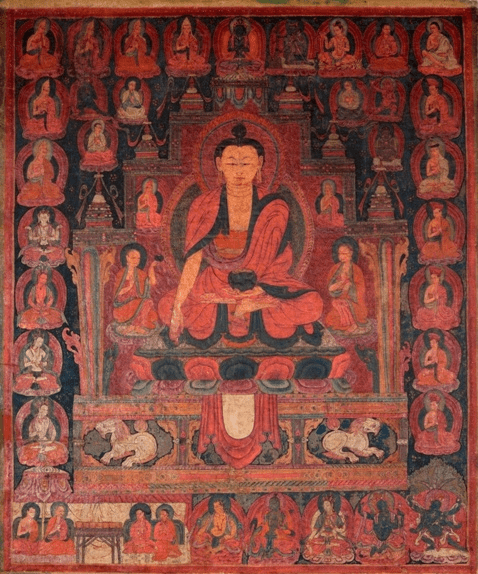

Il buddha Shakyamuni, XV secolo circa, Tibet: Ngari (Tibet occidentale), pigmenti applicati con leganti miscibili in acqua su tessuto, MuCiv ex inv. MNAO 963/796

Nota sulla grafia di alcuni termini

Per la grafia dei termini sanscriti si è optato per il criterio fonetico, limitandosi ad adattare i diversi lemmi alla pronuncia il meno approssimata possibile dell’italiano, rispettando al meglio gli equivalenti segni alfabetici indiani originali e utilizzando una delle convenzioni internazionali vigenti che vuole la lettura delle vocali secondo la pronuncia dell’italiano e la lettura delle consonanti secondo la pronuncia dell’inglese; es.: g sempre gutturale anche di fronte alla e e alla i, ch sempre palatale, sh per il suono “sc”, ecc.

Massimiliano A. Polichetti

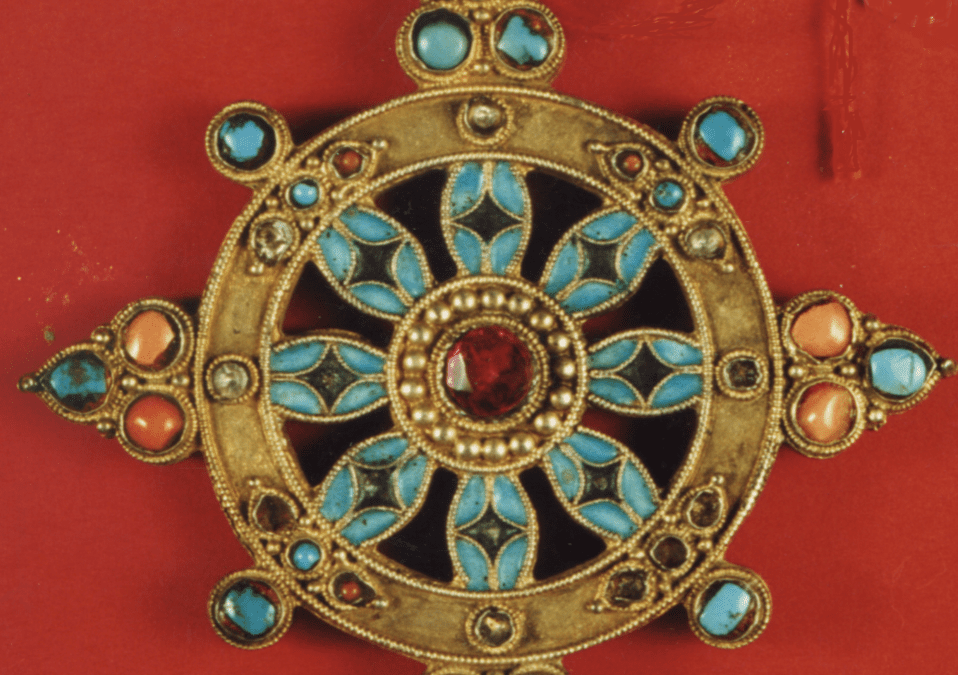

[Immagine di copertina: Pendente in forma di ‘ruota del dharma’ (dharmachakra), oro, corallo, turchese e smalto, diam. cm 7,9, Tibet, sec. XVIII, MuCiv ex inv. MNAO 29420 (dono Francesca Bonardi)]